バッテリー用語集

産業用バッテリーを取り扱う時に使われる用語

バッテリーに関する用語を簡単に説明しています。用語は随時更新・追加します。

更新: 2026年02月12日

ア行

- アノード材料

- リチウムイオン二次電池において一般的に負極として用いられる素材のこと。アノード(anode)は放電時に電子を外部回路へ送り出す側の電極を指し、電池では負極に相当する。充電時にはリチウムイオンを取り込むことで電池のエネルギーを蓄える。代表的な材料は黒鉛であり、より高容量を目指してシリコン系などの次世代材料も研究されている。

- アルカリ蓄電池

- 電解液にアルカリ性水溶液を用いている蓄電池の総称。主に、受変電設備や消防施設等の非常用電源・予備電源、自動搬送車や鉄道車両などの電源に使用される。

◎アルカリ蓄電池の特徴

・電圧がゼロになるほど放電しても、所定の回復充電を行う事で容量が回復する

・短時間で大電流の放電が可能

・低温環境での使用可能

・寿命が長い(12年~15年)

・自己放電が少ない

※参考ページ

アルカリ蓄電池について - 一次電池

- 1回放電すると充電して再使用できない、使い切りタイプの電池。主に以下の種類がある。

・マンガン乾電池・・低出力で軽量のため、時計やリモコン、玩具などに使われている

・アルカリ乾電池・・マンガン乾電池よりも高出力で容量が大きい。電力消費の多い家電などに使用される。

・酸化銀電池(ボタン電池)・・容量が大きく作動電圧が安定している。医療機器や精密機器に使用される。

・アルカリボタン電池・・高電圧で容量が大きいが、酸化銀電池よりも安価。小型機器で使用される。

・コイン型リチウム電池・・高電圧・大電流で作動電圧が安定しているため、医療機器から小型機器まで幅広く使用される。

関連語 → 二次電池 - 液漏れ

(漏液:ろうえき) - 電池内部の電解液が外部に漏れ出てしまう事。

バッテリーの過放電状態が続くと、バッテリー内に水素が充満し内圧が上昇する。この時、破裂防止のためバッテリーの排気弁が開き水素を排出するが、それと一緒に電解液がこぼれ出た状態を、液漏れ(漏液)という。

※参考ページ

鉛蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

アルカリ蓄電池の充放電(1)放電のしくみ - エネルギー密度

- 電池の性能を比較するための指標。

充電されたバッテリーから取り出せるエネルギー量(電力量)を重量あたり(または体積当たり)で表したものをエネルギー密度とよぶ。重量あたりのエネルギー密度は「Wh/kg」、体積当たりのエネルギー密度は「Wh/L」で表す。

カ行

- 開路電圧:OCV

(Open Circuit Voltage) - 電池に負荷をかけていない(電池に機器を接続していない)状態の時の電池端子間の電圧の事。つまり、電流が流れていない状態の電圧。

負荷がないため、電池に機器を接続している時よりも電圧は大きい値を示す。開放電圧、開回路電圧とも言う。

対義語 → 閉路電圧

- 過充電

- 完全に充電されているにも関わらず、長時間充電し続けること。

鉛バッテリー等、補水が必要なバッテリーの場合、過充電状態になると水の電気分解により電解液が急速に減少してしまうので、その際は精製水を補水する必要がある。

過充電を繰り返すと、バッテリー液が減少したり、逆に蓄電池寿命が短縮されたり、また過度にガスが発生し引火・爆発の危険性がある。

モバイル端末やUPSでは、過充電を防ぐ為、トリクル充電が採用されている。

トリクル充電は微弱な電流を流し続ける充電方法で、充電時間は長くなるが満充電後にそのまま充電状態であっても、電池に負荷は与えられないため、過充電による性能劣化等の悪影響を回避する事ができる。 - カソード材料

- リチウムイオン二次電池で正極として用いられる素材のこと。カソード(cathode)は放電時に外部回路から電子を受け取る側の電極を指し、電池では正極に相当する。放電時にはリチウムイオンを取り込み(吸蔵)、充電時にはそれを取り出す(放出)ことで電池のエネルギーの出し入れを担う。代表的な材料にはコバルト酸リチウムやリン酸鉄リチウムなどがあり、容量や安全性向上を目的とした材料開発が進められている。

- 活物質

- 電池反応の中心的役割を担い、電子を送り出し受け取る酸化/還元反応を行う物質。

- 過放電

- バッテリー残量が0%になるまで使い切り、放電してしまうこと。蓄電池を定められた終止電圧を下回るまで放電すること。

- 過放電防止装置

- 鉛バッテリーが過放電状態になると、サルフェーションが発生し、バッテリー寿命が極端に短くなる。

この過放電を防ぐため、予め決められた電圧レベルで放電がとまるよう設計された装置を、「過放電防止装置」と呼ぶ。 - 起電力

- 起電力とは、化学反応等により、-極から+極に電子が流れて電流を生じさせようとする強さ・電位の差(電圧)のこと。起電力が大きいと電流を流す力が大きくなる。

鉛蓄電池の場合、放電後に逆充電を行うとプラスとマイナスが逆になってしまう。この場合、極板の特性上バッテリー性能が悪くなる。 - 逆充電

- プラス極とマイナス極を逆に接続して行う充電のこと。蓄電池は強制放電されることになる。

鉛蓄電池の場合、放電後に逆充電を行うとプラスとマイナスが逆になってしまう。この場合、極板の特性上バッテリー性能が悪くなる。 - 急速充電

- 大電流により短時間で充電する事。例えば、深放電状態のバッテリーをエンジン始動可能な程度にするために急速充電を行うなど、応急的に行われる充電方法で、完全充電するものではない。

急速充電はバッテリーへの負荷が大きいため、急速充電に対応するバッテリーかどうか確認が必要。大電流により短時間で充電する事。例えば、深放電状態のバッテリーをエンジン始動可能な程度にするために急速充電を行うなど、応急的に行われる充電方法で、完全充電するものではない。

急速充電はバッテリーへの負荷が大きいため、急速充電に対応するバッテリーかどうか確認が必要。 - 均等充電

- 蓄電池の品質を維持するために行われる充電方式の一つで、接続された複数の蓄電池を過充電し、全セルの蓄電容量を均等化させるために行う。

蓄電池は浮動充電しながら運用していると、セルごとに蓄電容量のばらつきが生じる。このまま使い続けると、電位差による循環電流などの悪影響が出る恐れがあるため、定期的に均等充電を行う必要がある。 - 組電池

- 同種類の単電池を複数個組み合わせてパックしたもの。パック電池とも呼ばれる。

組み合わされた電池は、熱収縮チューブでパックしたり、金属ケースや樹脂ケースに収納される。 - 公称電圧

- 電池を通常の状態で使用した場合に得られる端子間の電圧目安。

これは、主に、一般的な条件下(外気温25度前後、満充電状態、1時間で放電終止電圧に達する電流値)で放電した時の動作電圧の平均値を指す。

新しい電池や満充電状態の電池場合、公称電圧より高い電圧が得られるが、放電が進むと公称電圧より低い電圧になる。

電池は化学反応を用いて電気を取り出すため、電池の種類によって、1セルあたりの公称電圧は以下のとおり決まっている。

蓄電池の種類 公称電圧 鉛蓄電池 2.0V ニッケル水素電池 1.2V リチウムイオン電池 3.7V NAS電池 2.1V - 高率放電

- 蓄電池の容量よりも、比較的大きな電流で行う放電のこと。

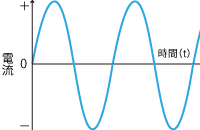

- 交流(AC)

: Alternating current  電気が導線の中を流れるとき、電圧や電流の向き(+、-)が周期的に入れ替わっている流れ方を交流という。

電気が導線の中を流れるとき、電圧や電流の向き(+、-)が周期的に入れ替わっている流れ方を交流という。

家庭のコンセントに流れてくる電気は交流だが、家電製品は交流と直流の両方があるため、ACアダプターで交流を直流に変換したり、機器内部で交流を直流からさらに交流に変換するなどしている。

1秒間に周期的に電流の流れる向きが切り替わる回数を周波数[単位:Hz(ヘルツ)]といい、東日本では50Hz、西日本では60Hz。

対義語 → 直流(DC: Direct Current)

サ行

- サイクル寿命

(サイクル数) - 充電と放電を1セットとし、バッテリーが寿命に達するまで、どのくらい充放電を繰り返しできるかを回数で表したもの。通常、バッテリーの放電可能時間が、使用開始時の半分まで短くなる回数の事を言う。

- サルフェーション

- 鉛バッテリーを放電したときに発生する硫酸鉛の結晶化のこと。

発生してすぐの硫酸鉛は柔らかいため、放電後すぐに充電すれば硫酸塩は電解液に溶け込みバッテリー容量に影響を与えないはずだが、バッテリーを長期間放置すると、硫酸鉛はだんだんと硬くなり、また電極板にも付着する。硫酸鉛は絶縁体であるためバッテリーの内部抵抗が大きくなり容量が低下する。

※参考ページ

鉛蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

バッテリーの劣化原因 - ジス(JIS、JIS規格)

- → 「JIS(JIS規格)」へ移動

- 自然放電

(自己放電) - 外部回路に電流が取り出されること無く、蓄えられている電気の量が、時間の経過と共に徐々に減少する現象。

- シールドバッテリー

- 完全に密閉(Sealed)されたバッテリーの事。「メンテナンスフリーバッテリー」「制御弁式鉛蓄電池」とも言う。

電解液をゲル化したり、ガラスマットに電解液を染み込ませ、更に二重構造の容器を使用して電解液の漏れを防ぐ。流動する電解液がないため「ドライバッテリー」とも呼ばれている。

充電中に起こる水の電気分解によりガスが発生しても、電極板での化学反応により水に戻す事でガスの発生を抑えている。密閉することで水分が失われることがなく、補水の必要がない。

※参考ページ

鉛蓄電池 構造の種類 -ベント形とシール形(制御弁式)

メンテナンスフリーバッテリーとは - 充電

- コンデンサや電池に外部から電流を加え、蓄電すること。

- 充電受け入れ性能

- 放電後、充電量が回復するまでの速さ等の性能を表す数値の事。

エコカー(省燃費仕様車)には、無駄な充電を制御しエンジン負担(ガソリン使用量)を軽減させる充電制御システムが導入されており、充電受け入れ性能が高い(従来品に比べ、短時間で満充電まで回復できる)バッテリーが使用されている。 - 充電終止電圧

- 安全に充電を行える充電電圧の最高値のこと。

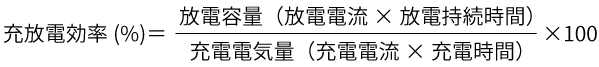

充電終止電圧を上回るまで充電すると「過充電」と呼ばれ、バッテリーを劣化させる原因になる。 - 充放電効率

- 充電量に対する放電量の比率の事。充電した電気エネルギーをどれだけ取り出せるか、以下の計算式によって算出する。

充放電効率が高い(100%に近い値)蓄電池は、充電したエネルギーのほとんどを放電で使用できる事を表し、良い電池だといえる。

- 充放電試験

(放電試験) - 一定の電流をバッテリーに流して充電と放電を繰り返す電池の評価方法。

充電容量と放電容量を計測し、バッテリーの現在の充電性能や取り換え時期(寿命)を検査できる。

※参考ページ

バッテリー劣化寿命診断サービス

バッテリー再生システムとは - 循環電流

- 電池を並列に接続したときに電池間に流れる電流のこと。

電圧に差がある蓄電池を並列に接続した時、電圧の高い蓄電池から低い蓄電池へ電流が流れ、負荷を繋げていないにも関わらず蓄電池の容量が減ってしまう。 - 消防法

- 消防法とは、火災の予防や対応について定められた法律。蓄電池設備は、消防法施行規則の規定に基づき、構造や性能、設置個所等が定められており、消防法により、半年に1回の機器点検と、1年に1回の総合点検が義務付けられている。

※参考URL

消防関係法令による蓄電池設備の規制体系 / 総務省消防庁

蓄電池設備の基準 / 総務省消防庁 - 触媒栓

- バッテリーの酸化還元反応で発生した酸素・水素ガスを水に戻して電解液の減りを防ぎ、発生したガスを電池外部に漏らさないための栓。

- 深放電

- バッテリー容量を終止電圧(放電終止電圧)に達するまで放電した状態のこと。ただし、容量が全く0%の状態ではない。

深放電の状態でバッテリーを放置すると、自己放電によりバッテリー容量は減少し、過放電になる。 - 水素燃料電池

- 水の電気分解の原理を利用し、水素と酸素を化学反応させて電気を発生させる発電装置。

都市ガスやメタノールといった燃料や、水の電気分解など様々な方法で取り出した水素に、大気中から取り入れた酸素を反応させて電気を発生させる。

従来の発電方法では、化石燃料などの燃焼(熱エネルギーへの変換)により二酸化炭素(Co2)を発生させてしまう。また、燃料を燃焼させた後、タービンを回転させるなど(運動エネルギーへ変換)して、発電(電気エネルギーへの変換)するため、他のエネルギーへ変換する過程でエネルギーの損失が生じる。

しかし、水素燃料電池では、水素は燃焼させず酸素と化学反応させるので、Co2は発生しない。発電の際には水しか排出されず、環境に優しい。また、水素と酸素の化学反応で直接発電(電気エネルギーへの変換)させるので、エネルギーの損失が少なく発電効率が高い。さらに、発電と同時に熱も発生するので、その熱を活かすことでエネルギーの利用効率を高めることができる。そのうえ、発電時の振動や騒音が少ないため、ビル内部や市街地、家庭などへの設置が可能で、住環境への影響が少ない。船舶やトラック・自動車などの移動体の駆動源としても利用できる水素燃料電池は、発電効率が高く環境への負荷が少ないクリーンなエネルギーとして、世界で積極的に開発が進められている。 - 制御弁式鉛蓄電池

- 化学反応によるガスの発生を抑えた密閉構造の鉛バッテリーのこと事。「シールドバッテリー」ともいう。

電解液を極板にしみこませたりゲル化させており、流動する電解液が無いため液量点検や補水が不要なことから、メンテナンスフリーバッテリーとも呼ぶ。

※参考ページ

鉛蓄電池 構造の種類 -ベント形とシール形(制御弁式)

メンテナンスフリーバッテリーとは - 整流器

- 交流電流を直流電流に変換する装置のこと。整流器は一方向 にのみ電流を通し、蓄電池の充電用として使用される。

- セパレーター

- セパレーターは、小さな孔がいくつもあいた吸液体のこと。正極板と負極板の間に設置され、正極板と負極板が接触する事による短絡(ショート)を防ぐ。

バッテリーは、正極板と負極板の間をイオンが移動する事で電流が流れるため、セパレーターが電解液を保持し、小さな孔がいくつもある事で、イオンが行き来できるようになっている。

セパレーターは、薬品による腐食や酸化を起こさず、電気絶縁性のある素材で作られる。 - セル(単電池)

- セルとは バッテリーを構成する個々の電池の事を指し、単電池とも言う。鉛蓄電池の場合1セルは2V(ボルト)の電圧を発生させる。

通常、1個のバッテリーケースの中に複数のセルが接続されて入っている。6Vの鉛蓄電池の場合、バッテリーケースの中には3セル入っており、12Vの場合は6セル入っている事になる。

タ行

- 短絡(外部短絡)

:short circuit - 電池のプラスとマイナス(電位差がある2点)を電線や金属などで直接接続された状態の事を短絡(ショート)という。

この時、短絡された回路には通常よりも大きな電流が流れ、この状態が続くと回路が異常発熱し、破損・発火する恐れがある。

対義語 → 内部短絡

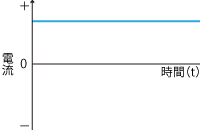

- 直流(DC)

: Direct Current  電気のながれ方は「直流」と「交流」の2種類がある。電気が導線の中を流れるとき、常に一定方向であり、ながれる電気の大きさ(電流)や、勢い(電圧)が変化しない電気のながれ方を直流という。

電気のながれ方は「直流」と「交流」の2種類がある。電気が導線の中を流れるとき、常に一定方向であり、ながれる電気の大きさ(電流)や、勢い(電圧)が変化しない電気のながれ方を直流という。

乾電池やバッテリーは直流のため、電池のプラスとマイナスを正しくつなげなければ電気が流れない。

対義語 → 交流(AC: Alternating Current)

- 定格容量

- 温度、放電電流および放電終止電圧の規定条件で完全充電から取り出せる電気量を定格容量と定められている。

放電終止電圧に達するまでの時間(5時間、10時間、20時間)を基に、単位は「Ah:アンペアアワー」であらわされる。 - 抵抗

- 電流の流れにくさを表す性質で、電気回路においてエネルギーの一部を熱として消費する。蓄電池では、内部抵抗が高いとエネルギー損失が増え、効率が下がる。そのため、内部抵抗の小さい蓄電池が高性能とされる。

- ディープサイクル

バッテリー - ディープサイクルバッテリーは、バッテリー容量が空になる(放電終止電圧に達する)まで使用できるよう設計されている。

電気供給が長時間必要な厳しい条件下で使用でき、また、繰り返しの充放電に耐えられるような仕様となっている。

主に、建設機械やゴルフカート、フォークリフトや搬送車など、業務用として使用される。 - 定電流定電圧

充電方式 - 最初に電池セルに一定の電流(定電流)を供給し充電し(定電流充電)、セルの端子電圧が規定値に達すると、電流の供給量を小さくして一定の電圧を供給して充電する(定電圧充電)充電方式。

定電流充電と定電圧充電の両方を用いて充電する。端子電圧が充電終止電圧に達すると充電が完了する。 - 電圧

- 電源から電気を送り出す力の量のことを表す。単位は「V(ボルト)」。電圧の数値が大きいほど電気を流す力が強い。

- 電位

- 電位とは「電気がどれだけ溜まりやすいか(または、出ていきやすいか)」を表す、電気の高さのようなもの。

水のタンクに例えると、高いところにあるタンクほど水は勢いよく流れる。電位も同様で、「高い電位」(電位差が大きい)ほど電気は流れやすくなる。

二次電池の場合、放電中、正極は電位が高く、負極は電位が低い。この電位差によって正極から負極へ電流が流れる。

充電中の場合は、電源を使って無理やり逆向きに電流が流れるよう強制して(電位をひっくり返して)いる。放電中正極だった電極の電位を低くし、負極だった電極の電位を高くして電流を逆流させ、電子を移動させている。

※参考ページ

鉛蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

鉛蓄電池の充放電(2)充電のしくみ

アルカリ蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

アルカリ蓄電池の充放電(1)充電のしくみ - 電荷

- 帯電した(電気を帯びた)物体がもつ「電気の量」のこと。また、静電気などの原因となる電気自体を電荷と呼ぶこともある。電荷には2種類あり、陽子(+)が多ければ正の電荷、電子(-)が多ければ負の電荷と呼ぶ。

- 電解液

(電解質溶液) - イオン性物質を水などの極性溶媒に溶解させて作った電気伝導性のある溶液。

- 電極反応

- バッテリーの正極と負極で起こる化学反応のこと。放電のときは電子が負極から出て正極に流れ、充電のときはその逆が起こる。この反応によって電気エネルギーと化学エネルギーが互いに変換され、電池が「電気を放出したり蓄えたり」できる。

※参考ページ

鉛蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

鉛蓄電池の充放電(2)充電のしくみ

アルカリ蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

アルカリ蓄電池の充放電(1)充電のしくみ - 電子

- 電子とは原子を構成する粒子の一つ。マイナスの電気を帯びており、物質の中を自由に動き回る性質を持つ。

バッテリーでは、電子を多く含む物質と、電子を奪われやすい物質がそれぞれの電極として存在し、これらの電極が電解液と呼ばれる液体に浸かっている。

バッテリーは、電子の移動をコントロールすることで、電気エネルギーを貯めたり放出したりしている。

※参考ページ

鉛蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

鉛蓄電池の充放電(2)充電のしくみ

アルカリ蓄電池の充放電(1)放電のしくみ

アルカリ蓄電池の充放電(1)充電のしくみ - 電流

- 回路を通る電子の流れ(電子の量)のこと。単位は「A(アンペア)」。電流は電圧の高いところから低いところへ流れる。

- 電力

- 電力とは、電気の働きの大きさのこと。バッテリーでは、蓄えた電気をどれだけ強く速く使えるかを示す指標になる。

- トリクル充電

- 蓄電池を負荷から切り離した状態で、微弱な電流を絶えず与えて充電する方法で、蓄電池の自己放電を補うことができる。

- トリクル寿命

(トリクル期待寿命) - 蓄電池をトリクル充電で使用したときの寿命。通常、使用開始時の半分の放電可能時間になるまでの年数をいう。

ナ行

- 内部短絡

- 外的な衝撃などにより、電池の内部で正極と負極が電気的に接触すること。

接触により大きな電流が流れて温度が上昇する。温度上昇が基準温度を超えないときは徐々に温度は低下し、電池は穏やかな発熱反応のみで終わるが、温度上昇が基準温度を超えた場合、熱暴走を発生し、電池は使用不能となる可能性が高い。

対義語 → 短絡(外部短絡)

- 内部抵抗

- 蓄電池の起電力(理論上の電圧)と実際の電圧には差があり、電流が多く流れるほど実際の電圧は小さい。この差の原因を、蓄電池内部に抵抗があると見なし、これを「内部抵抗」とよぶ。

- NAS電池

(なすでんち) - 「ナトリウム・硫黄電池」の事で、正極の活物質に硫黄を使い、負極にナトリウムを使用した高温作動型の大型蓄電池の事。

一般的な鉛蓄電池に比べて体積と重量が1/3程度でコンパクトであり、超寿命で自己放電が少なく、比較的安価である事が特徴。

都市部の変電所や再生可能エネルギーを用いた施設など、大規模な電力貯蔵用として使用されている。

NAS電池の製造は難しいと言われており、日本ガイシ株式会社が世界で初めて実用化し、唯一製造販売を行っている。

※「NAS」は日本ガイシ株式会社の登録商標。 - 鉛蓄電池

- 電極に鉛を用いている蓄電池の総称。鉛蓄電池は、自動車・ゴルフカートなどの電気自動車や、エレベーター、防災・通信システム、非常用電源など、様々な用途で使用される。

◎鉛蓄電池の特徴

・比較的高い電圧を取り出す事が出来る

・時間で大電流を流したり、小電流を長時間流しても性能が安定している

・メモリー効果がない

・電極材料である鉛が安価でコストパフォーマンスが高い

※参考ページ

鉛蓄電池について - 二次電池

- 充電することで繰り返し使用することができる電池のこと。化学反応(酸化還元反応)によって放電と充電を行う。「充電池」「充電式電池」「蓄電池」「バッテリー」とも言う。二次電池には主に以下の種類がある。

鉛蓄電池・・起電力が大きく長時間の放電でも性能が安定している。輸送車両や電動車両、施設等の非常用電源に使用される。

アルカリ蓄電池・・大電流放電が可能でエネルギー密度が高い。輸送車両の補助電源や非常用電源の他、特殊機器の電源などに使用される

リチウムイオン電池・・軽量で大容量であるため二次電池の主流になっている。モバイル機器や電子・電気機器の電源に使用される。

NAS電池・・コンパクトながら大容量、高エネルギー密度、長寿命の蓄電池。大規模な電力貯蔵用として使用される。

※参考ページ

鉛蓄電池について

アルカリ蓄電池について

関連語 → 一次電池 - ニッケルカドミウム電池

(ニカド電池) - 正極に水酸化ニッケル、負極に水酸化カドミウム、電解液に水酸化カリウムや水酸化ナトリウムを用いたアルカリ蓄電池。電動工具や防災用照明器具等に使われている。

◎ニッケルカドミウム電池の特徴

・内部抵抗が小さい

・大電流放電が可能

・低温環境でも使用できる

・メモリー効果が顕著にあらわれる

・カドミウムが有害であり、廃棄時に環境負荷となる(使用済み電池は回収が行われている)

※参考ページ

アルカリ蓄電池について - 熱暴走

(サーマルランナウェイ) - 発熱が更なる発熱を招き、温度上昇の制御が出来なくなること。

定電圧充電などで設定電圧が高すぎたり、蓄電池自体の温度が非常に高くなった場合に充電電流が増加し、温度が更に上昇する。

通常は熱暴走を防ぐ為の安全装置が取り付けられているが、経年劣化等で装置がはたらかず、最悪の場合はバッテリーが破壊したり、または発生したガスに引火する危険がある。

ハ行

- バルク充電

- 充電器の最大出力の電流をバッテリーに供給してバッテリーを充電する方法。バルク充電では、バッテリー満充電状態の75%~80%まで充電してバルク充電は終了する。

- パルス電流

- 短時間に瞬間的に流れる電流のこと。電流値がパルス状(脈を打つ信号)に変化することからパルス電流と呼ばれる。

鉛蓄電池の場合、繰り返す充放電により電極板にサルフェーションが発生・蓄積する。サルフェーションは絶縁体となるため電気が取り出せなくなるが、サルフェーションを高周波パルス電流で分解することによりバッテリーの再生が可能になる。

※参考ページ

バッテリーの劣化原因

バッテリー再生システムとは

- ピーク電流

- 電気機器の電源を入れた際に発生する瞬間的な過大電流のこと。

- 比重

- バッテリーケースの中には正極板・負極板と、電解液(バッテリー液)が入っている。比重とは電解液として使用する水溶液の濃度をあらわしている。

鉛バッテリーの場合、比重は硫酸濃度をあらわす。鉛バッテリーの適正な比重値は満充電時で1.280である。これは水と比べて1.280倍重い事を意味する。

鉛バッテリーを放電すると、電解液の酸化還元反応が進み硫酸濃度が下がるため、比重値は小さくなる。バッテリーを充電すると、比重値は大きくなり適正値に戻る。

鉛バッテリーを何度も充放電を繰り返していると、全体のバッテリー液量が減少し硫酸濃度が高くなる事があり、この時比重値は大きくなる。

アルカリバッテリーの場合、電解液に使用する素材によりバッテリーの充放電では比重が変化しないものもある。 - 比重調整

- 鉛バッテリーの適正比重値は1.280で、満充電時にこの比重値±0.01であることが望ましい。放電すると比重値は下がるが、充電すれば適正値に戻る。

比重調整とは、完全充電後の電解液の比重が規定値となるよう、濃い電解液や精製水を加えて調整する事。なお、比重調整は知識と技術を要する作業なので、専門家や技術者が行う必要がある。 - 非常用電源

- 外部電源(商用電源)を使用して稼動する装置や施設で、災害等何らかの原因で停電した際に、一時的に電力を供給する装置や設備を指し、防災設備・保安設備が正常に作動できるようにするためのもの。

ポータブル電源装置と呼ばれる、本体に蓄電池を内蔵した持ち運びできる小型の装置や、蓄電池を連結させて電力を供給する蓄電池設備、ディーゼルやガスタービンによる発電機を設置した大型の発電設備などがある。 - フロート充電

(浮動充電) - 充電器に対して蓄電池と負荷を並列に接続し、蓄電池の自己放電を補う程度の小電流で絶えず充電状態にしておく充電方式。

- 並列充電

- 複数のバッテリーを並列接続して充電を行うこと。

並列接続された組電池の場合は、並列接続で充電可能。直列接続された組電池の場合は、原則直列充電をする。

並列充電を行うと、蓄電池間の充電状態にばらつきが生じやすく、寿命が短くなるなどの原因になることがある。 - 閉路電圧:CCV

(Closed Circuit Voltage) - 電池に負荷をかけている(電池に機器を接続している)状態の時の電池端子間の電圧。電流が流れているため、電池の内部抵抗のせいで電圧は低くなる。

対義語 → 開路電圧 - ベント型蓄電池

- ベント型蓄電池とは、充放電中に発生するガスを外部に放出する機能をもった蓄電池のこと。アルカリ蓄電池と鉛蓄電池の両方で採用される構造。

電気分解反応や自然蒸発により電解液中の水分が失われるため、定期的な補水が必要だが、電解液の減少を抑えるための触媒栓を付けたものもある。

※参考ページ

鉛蓄電池 構造の種類 -ベント形とシール形(制御弁式)

アルカリ蓄電池 構造の種類 ベント形とシール形 - 放電

- バッテリーに蓄わえられている電気を外部へ取り出すこと。

- 放電終止電圧

- 安全に放電を行える放電電圧の最低値のこと。

バッテリーは使用していくと徐々に電圧は下がっていき、放電終止電圧に達するとバッテリーは空になったとみなされ、通常、接続している機器の動作は停止する。(蓄電残量は0%ではない)

放電終止電圧を下回っても放電を続けると、蓄電池性能が低下する。 - 放電試験

(充放電試験) - → 「充放電試験(放電試験)」へ移動

- 放電深度

- 蓄電池の放電容量(定格容量:100%)に対する放電量の比のこと

- 放電電圧

- 放電時のバッテリー端子間の電圧のこと。バッテリーは放電するにつれ、徐々に電圧は低下するが、バッテリーを接続するデバイス(装置)やバッテリーの種類により低下率は異なる。

- 放電特性

- 電池を放電したとき、蓄電池の電圧が時間の経過と共に次第に減少していく変化の様子を図に表したもの。横軸は放電時間、縦軸はセルの電圧。

- 放電容量

- 使い始めから使い終わるまでにバッテリーから取り出した(放電した)電気量のこと。

放電時の電流(消費電流)と終止電圧に達するまでの時間で計算される。単位は「Ah(アンペアアワー、アンペア時)」で表され、「1時間あたりに流せる電流」を意味する。

スマートフォンなどの小型バッテリーの場合は「mAh(ミリアンペアアワー、ミリアンペア時)」で表す。 - 保護回路

Protection Circuit - リチウムイオンバッテリーの組電池には、以下の3つの保護機能が組み込まれている。

・過充電や過放電になった時に充放電を停止する電圧保護

・過電流や短絡が発生した時に充放電を停止する電流保護

・セルブロックなどが高温・低温になった時に充放電を停止する温度保護

このような保護機能を保護回路と呼ぶ

マ行

- メモリ効果

(メモリー効果) - ニッケル水素電池やニッケルカドミウム電池などのアルカリ蓄電池において、バッテリーを使い切らない状態で充電すること(浅い充放電)を繰り返していると急激な電圧低下が発生する現象の事。

例えば、バッテリー容量を70%使用して充電した場合、容量が残り30%付近で電圧が低めに推移する。これを何度も繰り返すと、容量残り30%付近で急激に電圧が低下するようになる。

実際には使用可能なバッテリー容量は残っているが、電圧が急激に下がり早く放電終止電圧に到達するため、バッテリーは使えなくなってしまう。バッテリー充放電のタイミングの経験を記憶することから「メモリ(メモリー)効果」と呼ばれる。

ニッケルカドミウム電池にメモリ効果が発生すると回復は難しいが、ニッケル水素電池の場合は深い充放電を繰り返すことで解消できる。

※参考ページ

アルカリ蓄電池について - メンテナンスフリーバッテリー

MFバッテリー - 「制御弁式鉛蓄電池」または「シールドバッテリー」のこと。メンテナンスフリー「Maintenance Free」の頭文字をとってMFバッテリーと略して呼ばれることもある。

※参考ページ

メンテナンスフリーバッテリーとは

鉛蓄電池 構造の種類 -ベント形とシール形(制御弁式) - 無停電電源装置

(UPS:ユー・ピー・エス) - 電源装置の一種で、停電など電力供給が遮断された場合に一定時間決められた出力で電力を供給する装置のこと。

英語でUPS(Uninterruptible Power Supply(アンインタラプティブル パワー サプライ))という。

一般的には、通常の商用電源(家庭用の100V交流電源など)に接続して、装置内にある蓄電池に電気を蓄積し、電源障害時には同じ規格の電力を外部に供給する。

コンピュータなどの電気機器をUPSを介して電源に接続することで、停電が起きても暫くの間稼働を続けることができる。また、落雷などによる電源の瞬断や一時的な電圧低下などの影響を回避することができる。

ただし、UPSは予め電源に接続して充電しておく必要がある。

ラ行

- リチウムイオンバッテリー

(リチウムイオン電池、Li-ion電池、LiB) - 電解液で満たされた正極と負極の間をリチウムイオンが移動する事で充放電を行う電池。

正極・負極・電解質に使う素材により種類がある。

鉛蓄電池やアルカリバッテリーと比べて、以下のような特性があり、利点が多い。

・エネルギー密度が高いため、小型化・軽量化が可能

・高電圧・大電流が得られるため、電池の使用本数の削減や産業用途で使用可能

・メモリー効果がなく、かつ、自己放電が少ないため、電気ロスが小さい

・その他、長寿命、高速充電可能、汎用性が高い、使用可能な環境温度範囲が広い など

リチウムイオンバッテリーは、ノートPCやスマートフォンなどのモバイルデバイス、電気工具や電気自動車の他、産業用ロボットや航空機でも使用されている。 - リチウムポリマーバッテリー

(リチウムポリマー電池、LiPo電池、LPB) - リチウムポリマー電池は、リチウムイオン電池のひとつ。電解質にゲル状高分子(ポリマー)を採用した電池をいう。

基本的な特性はリチウムイオンバッテリーと同様だが、主な違いは以下のとおり。

・電解質がゲル状なので、リチウムイオン電池のような液漏れがない

・外装容器として円筒状の金属缶ではなくラミネート状の袋を使用するため、薄型の小型機器の電源に向く半面、衝撃に弱い - 漏液(ろうえき)

- → 「液漏れ(えきもれ)」へ移動

英語・数字

- JIS(JIS規格)

- JIS(ジス)は「Japanese Industrial Standards」の略で、日本産業規格のこと。日本の産業製品やデータ、サービス等に関する国家規格。「JIS規格」とも言う。

国際的な適合性評価制度であるISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)などの国際規格に準じている。 - UPS : ユーピーエス

(無停電電源装置) - UPSは「Uninterruptible Power Supply(アンインタラプティブル パワー サプライ)」の略で、日本語で「無停電電源装置」とよぶ。

詳しい説明は、「無停電電源装置」の項目を参照。 - VRLAバッテリー

- 正しくは「Valve-Regulated Lead-Acid battery(バルブ レギュレイティッド リード アシッド バッテリー)」と言い、制御弁式鉛蓄電池の英語訳。VRLAは、「Valve(弁)-Regulated(制御) Lead(鉛)-Acid(酸)」の頭文字。

化学反応によるガスの発生を抑えた密閉構造のバッテリー。電解液を極板にしみこませたり、ゲル化させるなどしているため流動する電解液が無いため、液量点検や補水が不要。(メンテナンスフリーバッテリー参照)

完全密閉型のバッテリーの場合は「シールドバッテリー(Sealed Lead-Acid Battery)」とも言う。

※参考ページ

鉛蓄電池 構造の種類 -ベント形とシール形(制御弁式)

メンテナンスフリーバッテリーとは - 5時間率容量(5HR)

- バッテリーの容量は時間率(HR)で表すようJIS規格で定められており、5時間率容量が表記されているバッテリーは多い。

時間率容量は、25℃の環境で、完全充電したバッテリーを容量の[時間率]分の1(5時間率の場合は1/5)の電流で放電し、放電終止電圧に達するまでの時間(5時間率の場合は5時間)と電流の積で表される。

例えば、「5時間率容量 12Ah」と表記している場合、容量の1/5である2.4A(12Ah÷5)の電流を放電し、5時間後に放電終止電圧に達したといえる。つまり、2.4Aの電流を5時間放電する能力がある。

時間率容量は、1時間率、5時間率、10時間率、20時間率の4種類がある。

バッテリー再生システムに関する資料は、以下よりご請求ください。

資料請求フォームYou can download the document of 'The Battery Regeneration' in English.

Document Request Formバッテリーの劣化寿命診断サービスやバッテリー再生に関するご依頼やお問合せは、下記よりご連絡ください。

お問合せフォーム